【DFUN地方說】你不知道的台南400之後——文化局長黃雅玲的文化調味學

【DFUN地方說】是DFUN走進台灣文化現場的深度專題,透過專訪地方實踐者,觀察文化如何被生活雕刻、被城市記憶承接。

Text / Krystal C.

Interview / Emily H.

Photo / 2000cc

Video Edit / Chen Jian Cheng

–

首站,我們來到台南——這座擁有四百年歷史、又正快速變動中的城市。本篇專訪由 DFUN 總編輯馬修親自出馬,與台南市文化局長黃雅玲對談,看看她如何在上任短短三個月內,為這座文化底蘊濃厚的城市注入新的想像與節奏。

黃雅玲一開始就拋出一個關鍵問題:「去年台南400之後,下一步是什麼?」她笑說,慶典辦完很熱鬧,真正的挑戰才正要開始。

用數據說話、用文化回應

所謂「文化治理4.0」,用局長的話說,就是讓大數據、智慧治理不再只停留在會議簡報,而是真的導入日常。舉例來說,未來文化局若能掌握博物館的人流熱點、演出空間的使用效率,甚至旅客在城市中停留的時間點與移動軌跡,就能真正做到用數據說話、用文化回應。

她一邊比劃著,一邊笑說:「我們的第一波數據預計會在明年春假後釋出,屆時像是早上十點,大家最愛去哪裡、哪個館人最多,通通都會一目了然!」

文化局導入智慧治理與城市數據分析,試圖以文化重新回應公共空間的想像。

古蹟不只是站著漂亮,要動起來

黃雅玲談起古蹟活化時,眼睛發亮。她說台南文化局目前推動三大方針:保存與深化、教育推廣、創新應用,這三者之間要靈活交錯,才能玩出不一樣的文化火花。

她興奮地舉例:過去曾策劃一系列「走讀城市」活動,讓市民從安平港搭船入城、沿著糖、鹽、米、鳳梨的路徑,感受一座城市的味道如何走進歷史、走進你我生活。還邀請表演藝術團體「阿伯樂戲工廠」提著燈籠當「一日守城人」,演也演、講也講,市民反映超熱烈。

她笑說:「我們就是要讓古蹟不只是站在那邊拍照,而是會說話、會走路,甚至會跟你玩!」

局長笑著分享到,從搭船入城到燈籠守城人,文化局以創意路線活化台南歷史現場,讓古蹟「會走路、會說話」。

陪伴很暖,但不夠長久

聊到地方創生,黃雅玲不改直白作風:「光靠陪伴,是不夠的。」

她觀察到許多年輕人回到台南,默默在巷弄裡開店、創業,沒有大肆宣傳,卻把小小的店面經營得有模有樣。她點頭肯定這樣的韌性,但也語重心長地說:「不能永遠只靠熱情撐著,總要有商業模式,才能長久。」

她透露,文化局內部已經在討論適合台南的創生商業模型,希望未來不只是文化單位在陪跑,而是能真正幫助地方建立可運轉、可盈利的文化創業機制。

「光靠陪伴,是不夠的。」文化局長黃雅玲直言創生必須建立商業模式,才能讓青年返鄉行動真正長久發展。

台南的味道?「甜+鹹」

「大家都說台南很甜啊,但你知道我們也很鹹嗎?」

黃雅玲一邊笑,一邊聊起「文化標籤」這回事。她說,因為台南從北到南遍布糖廠,大家對台南的印象就定格在甜味上。但其實西北部還有七股鹽田與鹽業文化,甜與鹹的共存,才是台南最真實的味道。

她還偷偷預告,明年文化局會在愛國婦人館開設城市品牌概念店,開發一系列以「甜」為主題、卻不靠加糖的商品。「我們試了很多方法,後來發現靠工藝技術就能做出有甜感的味覺,等你來試!」

巷仔Niau不是只會賣萌

談起吉祥物「巷仔Niau」,黃雅玲笑說牠現在是文化局最忙的員工。從文博會人氣展區,到接下來的「愛情城市」企劃,牠可是扮演重要角色。「牠覺得月老穿紅線太慢了,就自己來了!」

文化局正計畫讓巷仔Niau帶著紅線穿梭台南各地,甚至往國際移動,成為打開城市魅力的軟性入口。未來還會擴編出神獸朋友團,展現更多台灣價值的形象角色。

文化局吉祥物「巷仔Niau」不只賣萌,還扮演起城市魅力外交大使,未來更將帶著紅線走向國際。

黃雅玲的文化地圖

「文化是活的,也是會流動的。」她一邊說,一邊拿出她的口袋名單——

(排名不分先後)

- 又又美|這間底片攝影商店由熱愛底片與收藏的攝影師打造,收藏自各年代的周邊與玩具,化身拍照留念的場景。店內販售底片、相機、拍立得與周邊,並以便利商店、超市的視覺風格,打造全台首間「底片supermarket」,讓人走入有趣的底片世界。(Providing Materials: 又又美 FotoShop)

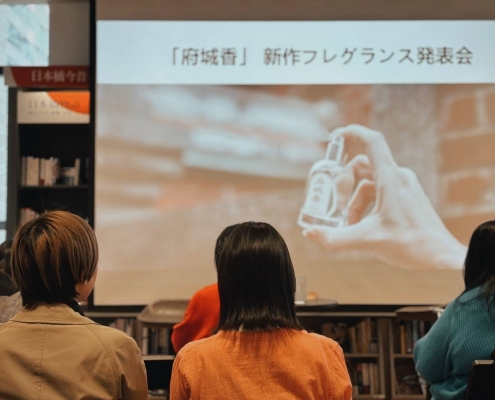

- P Seven 府城香|「府城香」揉合臺南廟宇、老街與市井風情,將人文底蘊與綠意光影化為嗅覺畫卷。氣味如同走訪廟宇後,漫步在南國陽光下,看見老屋與九重葛交織的光景,體現臺南獨有的悠閒自在。(Providing Materials: P Seven 府城香)

- 浮生圖像所|成立於2020年,由版條線花園工作室創立並進駐西竹圍文創園區,專注於圖像開發與應用,涵蓋繪本、漫畫、小誌與周邊商品創作及展售。2F空間同時作為展演與交流平台,可舉辦展覽與講座。負責人郭乃文亦於2023年策劃首屆「南漫節」。(Providing Materials: 浮生圖像所)

- 沒有名字的繪本|以展示獨立出版繪本與創作課程為核心,陪伴創作者將生命故事轉化為繪本。由獲獎插畫家阿元、小森老師共同主理,致力於推廣插畫教育與在地化創作,讓未被看見的故事在此綻放,成為自我探索與分享的平台。(Providing Materials: 沒有名字的繪本)

- 白絮織作|以循環為理念,拾起餘料、舊布與紙纖,透過織布、染色、刺繡等工藝,化為器皿、布料或飾品。這裡不僅創作,也邀請人們在課程中與材料相遇,體驗手作的細膩與溫度,讓時間的痕跡重生於日常生活。(Providing Materials: 白絮織作)

- 山鳥工場|取「島」之意,致力於分享台灣生活工藝與傳統藝術。由山傑號竹工與蓬萊齋工作室共同主理,專注竹編、彩繪及古蹟活化,透過展覽、市集與課程,讓歷史場域與當代藝術對話。未來進駐西竹圍之丘,將持續推動青年工藝能量與地方文化連結。(Providing Materials: 山鳥工場)

- 圍讀珈琲|以在地食材與節氣茶席為特色,結合飲食、茶藝、釀造與跨域活動,展現台南風土與文化故事。以「文化 × 風土 × 故事」為主軸,營造兼具療癒與創意的聚會場域,讓生活自然成為文化體驗。(Providing Materials: 圍讀珈琲)

- 戲遊傳說藝創文史工作室|成立於台南,致力於以藝術創作與當代語言重新編創大眾對「傳統」的認知,透過創意手作、戲劇課程轉化刻板印象,並運用網路媒體推廣,開展Podcast《聽聽故事‧說說故事》,讓傳統文化在當代語境中持續被理解與再生。

每一處文化小據點,都像她筆記裡的珍藏,一個一個連起來,就是她眼中的「400之後」的台南日常。

她說,這些地方可能不會登上旅遊排行榜,但對她來說,正是台南文化真正的根。

—

黃雅玲的文化治理方式,不是用規劃把文化框起來,而是像園丁一樣,給予滋養、給予空間。從智慧治理到神獸出擊,從糖與鹽的味覺地圖,到大數據與創生模型,她用一套「文化調味學」,溫柔地翻轉我們對城市治理的想像。

Text / Krystal C.

Interview / Emily H.

Photo / 2000cc

Video Edit / Chen Jian Cheng