2025 台北雙年展《地平線上的低吟》於北美館開幕:在地平線的低吟中,聽見人類的思慕

TEXT / Krystal C.

PHOTO CREDIT / 臺北市立美術館、DFUN

2025 年 11 月 1 日,第十四屆台北雙年展《地平線上的低吟》(Whispers on the Horizon)於臺北市立美術館盛大開幕。本屆由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館館長雙人組山姆・巴塔維爾(Sam Bardaouil)與提爾・法爾拉特(Till Fellrath)共同策展,集結來自全球 37 座城市、72 位藝術家、近 150 件作品,其中 34 件為首次公開的委託創作或現地製作。

2025台北雙年展策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(左與右)、臺北市立美術館館長駱麗真。臺北市立美術館提供。

策展主題以「思慕(longing)」為核心,探討人類在失落、追尋與想像之間的情感動能。策展人形容:「『低吟』是那些未被聽見卻始終存在的聲音;『地平線』是人類渴望與現實之間的分界。」在躁動與分裂的時代,這一屆台北雙年展以近乎詩意的節奏,邀請觀眾放慢速度,用凝聽代替辯論,在藝術中重新理解「柔軟的力量」。

展覽靈感來自三件文化符號——侯孝賢電影《戲夢人生》中的尪仔、陳映真小說〈我的弟弟康雄〉中的日記,以及吳明益《單車失竊記》裡的單車。它們分別象徵「延續」、「內在世界」與「追尋」,形成策展的情感地圖,貫穿整個展場。

展覽設計與三大展區

北美館以紡織隔幕取代實牆,讓觀眾穿梭於開放而流動的空間中,在重疊的視線裡傾聽「低吟」的軌跡。展覽橫跨三層樓,以奉獻、身體與歸屬為主題層次展開:

一樓|記憶與奉獻

✦ 邱子晏《偽飛行場》(2025):以手工打造的零式戰鬥機與影像敘事重構殖民遺跡,揭示歷史的虛構性與記憶的建構。

邱子晏,《偽飛行場》(錄像截圖),2025。圖像由藝術家提供。

邱子晏,《偽飛行場》(局部),2025,零式戰鬥機複製品搭配顯示器、影片、碉堡造型之音聲座椅,15 分鐘,1200 × 900 × 300公分,120 × 45 × 40公分,藝術家提供,由2025台北雙年展及國家文化藝術基金會委託製作。圖像由臺北市立美術館提供。

✦ 寇拉克里・阿讓諾度才《愛在死亡之後》(2025):以光影與聲音構築一場超越生死的儀式,讓悲痛化為溫柔的信仰。

寇拉克里・阿讓諾度才,《愛在死亡之後》(錄像截圖),2025。圖像由藝術家提供。

寇拉克里・阿讓諾度才,《愛在死亡之後》,2025,HD、程式燈光及氛圍裝置、機動軟雕塑、環繞音效,47分鐘,循環播放,尺寸依空間而定,音樂執導:Koichi Shimizu,音效設計與混音:Akritchalerm Kalayanamitr,燈光設計與編程:Rueangrith Santisuk (DuckUnit)。藝術家及 Bangkok CityCity Gallery (Bangkok),Carlos/Ishikawa Gallery (London),Kukje Gallery (Seoul/Busan) 版權所有,由2025 台北雙年展,Openfield foundation 及Kukje foundation 共同委託製作。圖像由臺北市立美術館提供。

✦ 法特瑪・阿布杜哈迪《留下的⋯⋯盡可能長存》(2025):以九層塔植栽與絲網布構築出一座氣味的花園,象徵女性記憶的延續與歸屬。

法特瑪・阿布杜哈迪,《留下的⋯⋯盡可能長存》,2025。絹印於透明網布、不鏽鋼懸吊結構、九層塔植栽,共18幅,每幅 400 x 90 公分。圖像由藝術家提供。

✦ 納里・沃德《音聲系統》(2025):以大理石打造象徵性的揚聲器,致敬牙買加社群文化的節奏美學。

(photo credit:DFUN)

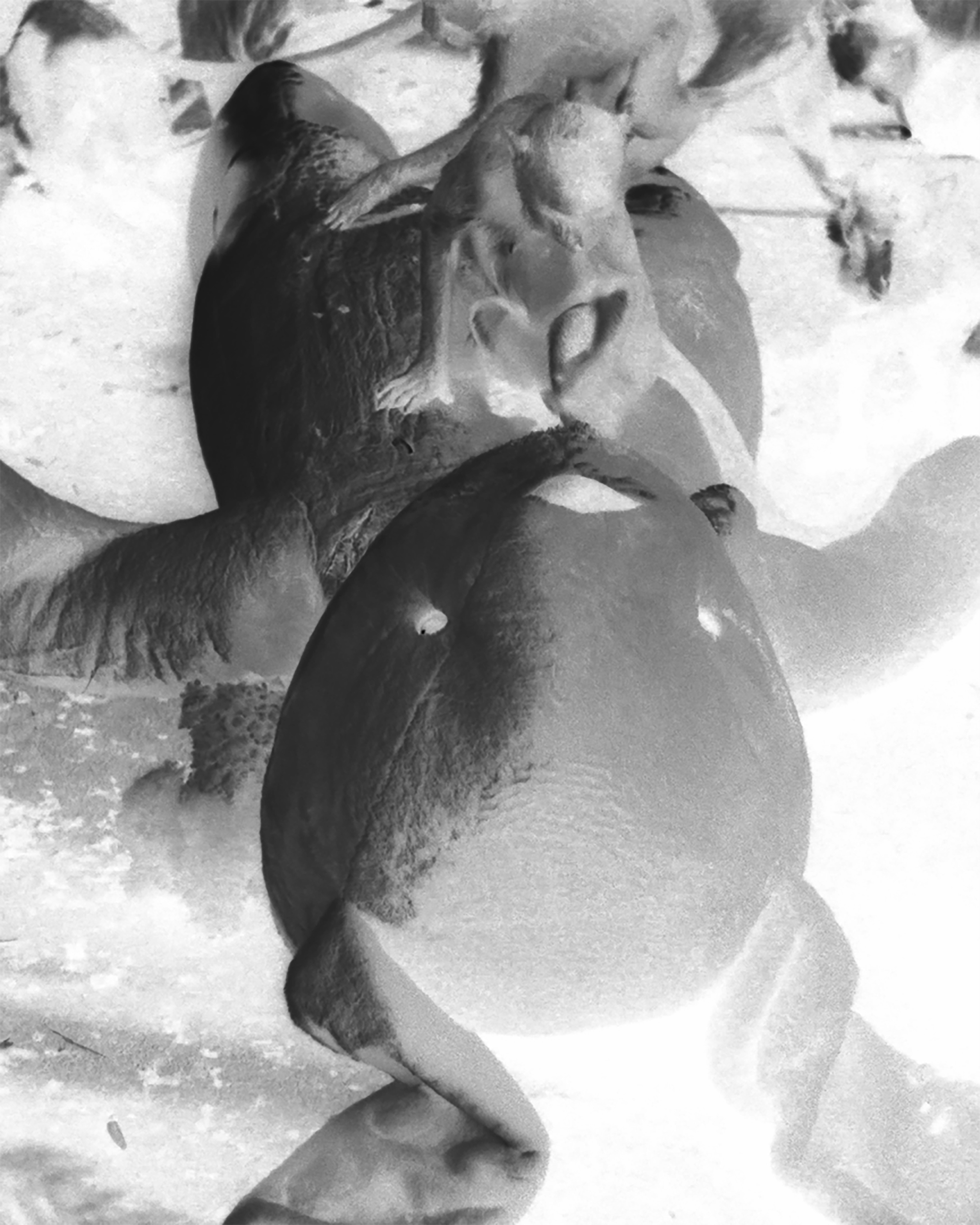

✦ 伊凡娜・巴希奇《氣動激情》與《靈變》:以玻璃容器與霧氣模擬肺部呼吸的節奏,象徵生命對昇華的渴望。

伊凡娜・巴希奇,《氣動激情》,2020-2024,客製鑄造與熱彎玻璃、不鏽鋼、粉紅雪花石膏、吹製玻璃、氣息、氣動鎚、壓力、客製賽車排氣歧管、客製電路、麥克風、混音器、揚聲器、空氣壓縮機、蠟、白色雪花石膏、青銅、油畫顏料。圖像由藝術家提供。

《靈變》,2025,與Saba Mahdavi 及bespoke. Sur-Mesure Engineering Studio共同製作,水泥、吹製玻璃、賽車排氣管、氣息、氣動電路系統、蠟、銅、接地棒、雪花石膏、壓力,350 × 350 × 250 公分。藝術家及Albion Jeune 和Francesca Minini 版權所有,由2025 台北雙年展委託製作,本作品承蒙 Leonie Lang 及Marc Muller慷慨支持,得以實現。圖像由臺北市立美術館提供。

✦ 克里斯多福・湯瑪斯 的 AI 畫作則重構殖民歷史,在數位記憶與真實之間建立辯證。

克里斯多福・庫倫德蘭・湯瑪斯,《ft-ckt-Mullivaikkal-0017:st-20-cfg-7.5-seed-0088045765-xy-01-01.png, st-20-

cfg-7.5-seed-1436179468-xy-02-01.png, st-20-cfg-7.5-seed-8188555546-xy-03-01.png》,2024,壓克力彩、畫布,350 ×777 × 4 公分,藝術家版權所有,Hartwig Art Foundation 典藏,承諾贈予Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijkscollectie。圖像由臺北市立美術館提供。

二樓|現代性與歸屬

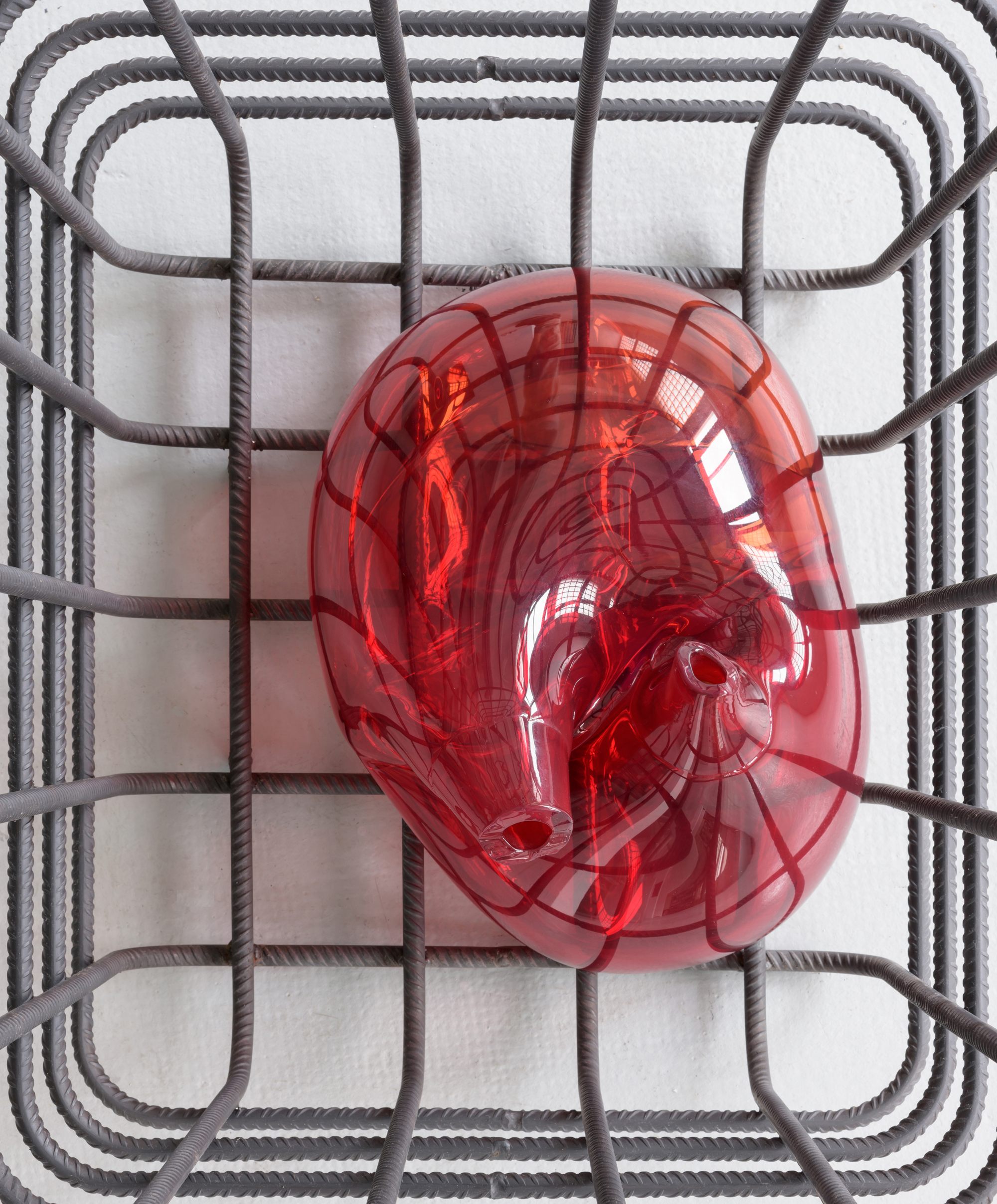

✦ 以臺灣經典作品與國際創作交織,如 陳進《野邊》、劉國松《浮動的山》 與 莫娜・哈透姆《小室》,共同構築出對「現代」的思慕與再詮釋。

莫娜・哈透姆,《小室》(局部),2012-2013,低碳鋼、手工吹製玻璃,共八件,170 公分,寬度與深度不定。圖像由藝術家提供。

✦ 伊娃・喬瑟邦《此處》(2025) 以《富春山居圖》為靈感,打造鏡像森林,象徵離散與重聚的生命詩篇。

伊娃・喬瑟邦,《此處》,2025,木材、紙板、黃銅、色紙、複合媒材,148 × 320 × 206 公分,藝術家版權所有。圖像由臺北市立美術館提供,攝影呂國瑋。

策展語境

策展人指出:「我們希望創造一個唯有在台北能被聽見的低吟。」透過與北美館典藏對話,本屆雙年展不僅回望歷史,更以在地為鏡,折射出全球的思慕經驗。

2025台北雙年展策展人山姆.巴塔維爾(右)和提爾.法爾拉特(左)。圖片由臺北市立美術館提供。

北美館館長駱麗真表示:「雙年展讓在地經驗成為理解世界的鏡面。它提醒我們,當代藝術並非高聲呼喊,而是一次次溫柔地傾聽世界。」

臺北市立美術館館長駱麗真、2025台北雙年展策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特、各贊助單位及參展藝術家。臺北市立美術館提供。

展覽資訊

地點|臺北市立美術館

展期|2025.11.01 – 2026.03.29

官網|www.taipeibiennial.org/2025