難道設計師只能從個案中找尋靈感嗎?這些「課外書」你看過幾本?

Interview = DFUN編輯部

難道設計師只能從個案中找尋靈感嗎?這些「課外書」你都看過了嗎?

遇見一本好書,是難能可貴的緣分,DFUN邀請美學家詹偉雄及國內外知名設計師為設計界推薦「非設計類」書單,為你提供生活靈感,而正是這些日常體驗及感受讓設計活起來!尋覓好書不需再眾裡尋它,這裡也許就是你一直在尋覓的靈感。

生活美學家的閱讀風景 – 詹偉雄

1961年生於台中縣豐原鎮,台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾參與博客來網路書店與《數位時代》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦;著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書,目前專職於文化社會學之研究。

書單推薦

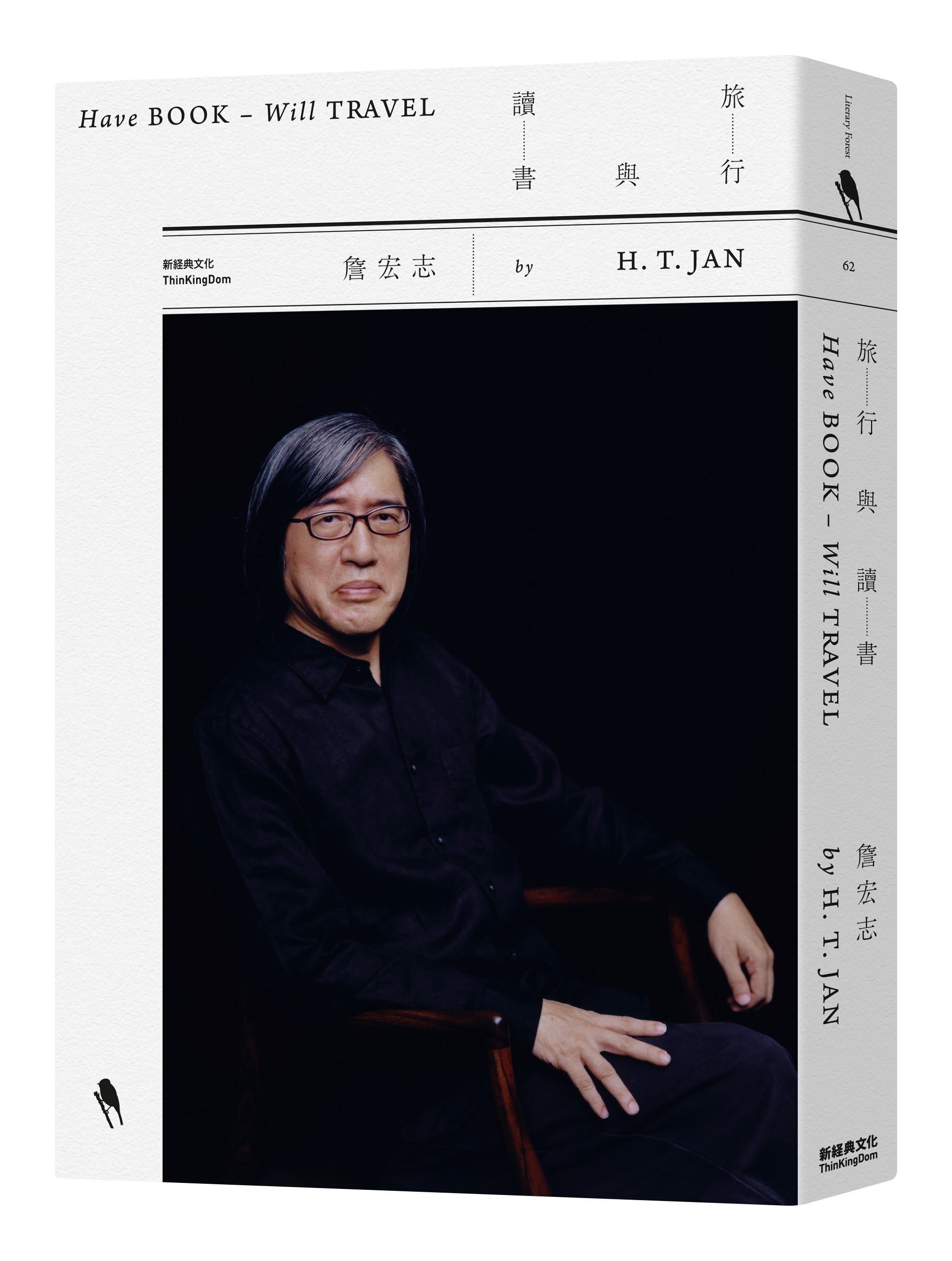

《旅行與讀書》

全書中,詹宏志除了展現他那百科全書般的知識配備與無線電望遠鏡似的敏銳觸角,更多時候,他像是熱情洋溢的說書人,急切地把異鄉的不同說給身邊的人聽,每個光景和人物都沾染他對未知世界少年般的好奇,聽眾們除了身歷其境感受那新鮮的景象,也得以窺見這位穿梭文化與商界的「台灣第一才子」勇敢闖蕩各界、源源不絕的熱情來源。

《影像的追尋》

影像的追尋_附書腰_300dp.jpg)

作為一個台灣設計師,應該要了解台灣其中的內在情感來歷是什麼,論述不一定能夠講的清楚,但是當我們看著照片,都是會有感覺。在成長經驗中,或多或少你的長輩或你本身,經歷過的空間經驗或文化經驗都會觸發你的感知;即便時代不同,但是你依然會覺得與自己有關。這本攝影集裡的照片旁邊都會有一段關於攝影師的故事,說明攝影師與社會的關係,配上他們拍的照片,讓我們了解台灣土地的過去,透過影像掌握每個時代其中的精神特質,認識自己生長的土地,就會有情感的激盪出現。

設計師的課外閱讀風景

季裕堂

美國紐約季裕棠設計師事務所(Tonychi and Associates)的創辦人與總裁,全球知名酒店設計師,作品包括全球凱悅,森大廈地產開發商,文華東方酒店集團,希爾頓國際酒店,四季酒店集團等。

《Art as Therapy》

我從這本書中發現寫作的哲學、情感和訊息。在閱讀此書時所需要的速度比一般的書還要來的慢,因為每個句子似乎都能引起自我反思。這是一本令人振奮的書,在讀完之後當你再遇見藝術時,它會使你重新認識那所看到或從前看不到的深層含意。一般來說,藝術之於人是一種視覺關係,但是藝術其實蘊含了更多意義。它在我們的內在創造出快樂、悲傷、希望以及內心的感知,幫助我們反思過去的經歷及回憶。 最重要的是,通過與藝術的相遇,我們得以在自己的角色中成長。《Art as Therapy》真正地打開了我們眼睛「隱形」的藝術天賦,使我們能更深入地了解藝術。

郭旭原

畢業於美國麻省理工學院建築碩士,2013年,以U-House 住宅案獲得德國IF設計獎(建築及空間設計類)2015年,榮獲中華民國「傑出建築師獎」。職業生涯操刀不少極具代表性的商業住宅空間,更為城市景觀做出不少貢獻,如信義計畫區裡的精緻住宅U-House及AUO 友達光電新竹員工訓練中心。

《此生》

這本書的內容是從人體的角度去談關於生命這門課程,剛開始先談到人體的肉身會隨著時間的流逝凋零老去,且以身體變化為時間軸,進而去談生命的美學及生命的永恆。文中也闡述了羅馬人藉由雕塑表現身體美學的定義,當然這本書不僅僅是在談身體美學,在讀的時候正好適逢我父親生病,當人去面對生老病死的時候,常常躲起來去迴避這些事情,但是蔣勳以身體美學的角度去闡述終點其實並不可怕,這是身體的自然演繹,所以說不需要害怕老去,也不須害怕面對終點,生命就是一個形式,它會逝去也會有其美的表現方式。這本書促使我對生命重新回顧、思考,相信觀看的人也將以不一樣的角度去觀看自己,重審生命,是一本以美的觀點體會身體的自然法則,也讓人對於生命演繹而感動的書。

甘泰來

畢業於康乃爾大學建築與都市設計研究所,現為齊物設計事業有限公司總監、交通大學建築研究所 / 兼任助理教授。曾榮獲2014 – 台灣室內設計專技協會 2014 台灣陳設藝術菁英獎,2015 – 第十屆中國國際建築裝飾及設博會,2014-2015 年度十大最具影響力設計師,2016第十一屆中國國際建築裝飾及設博會設計影響中國2015-2016 年度十佳精品案例。

《無盡的名單》

這是作者安伯托.艾可為羅浮宮展覽挑選的作品名單,而讓人著迷的是最後書呈現的形式,它一本圖文並茂的書,當你翻閱的時候會看到很多畫作及藝術作品,所以乍看下會以為是一本談論藝術的書,然而書中也談到了文學、美學、藝術及哲學思考,挑選的作品涉及了各個領域、各個年代、各種風格,不只是名畫,還包含了無名畫作,每一個作品都是一個名單,名單的背後都是一個故事軌跡,其中的文字與圖片的搭配,絕非一般的看圖說故事,每一個作者的哲學思考,闡述的故事都搭配著一個藝術作品,我認為它是一本書也是兩本書,你能夠去單獨欣賞書中的畫作,也能夠獨立去閱讀文字,文字與作品從一開始緊緊相扣,到後來變成曖昧不明的關係,卻能夠藉由作者的思考串起文字與作品的共鳴。

【完整內容請見《DFUN雜誌》2017年6月號】